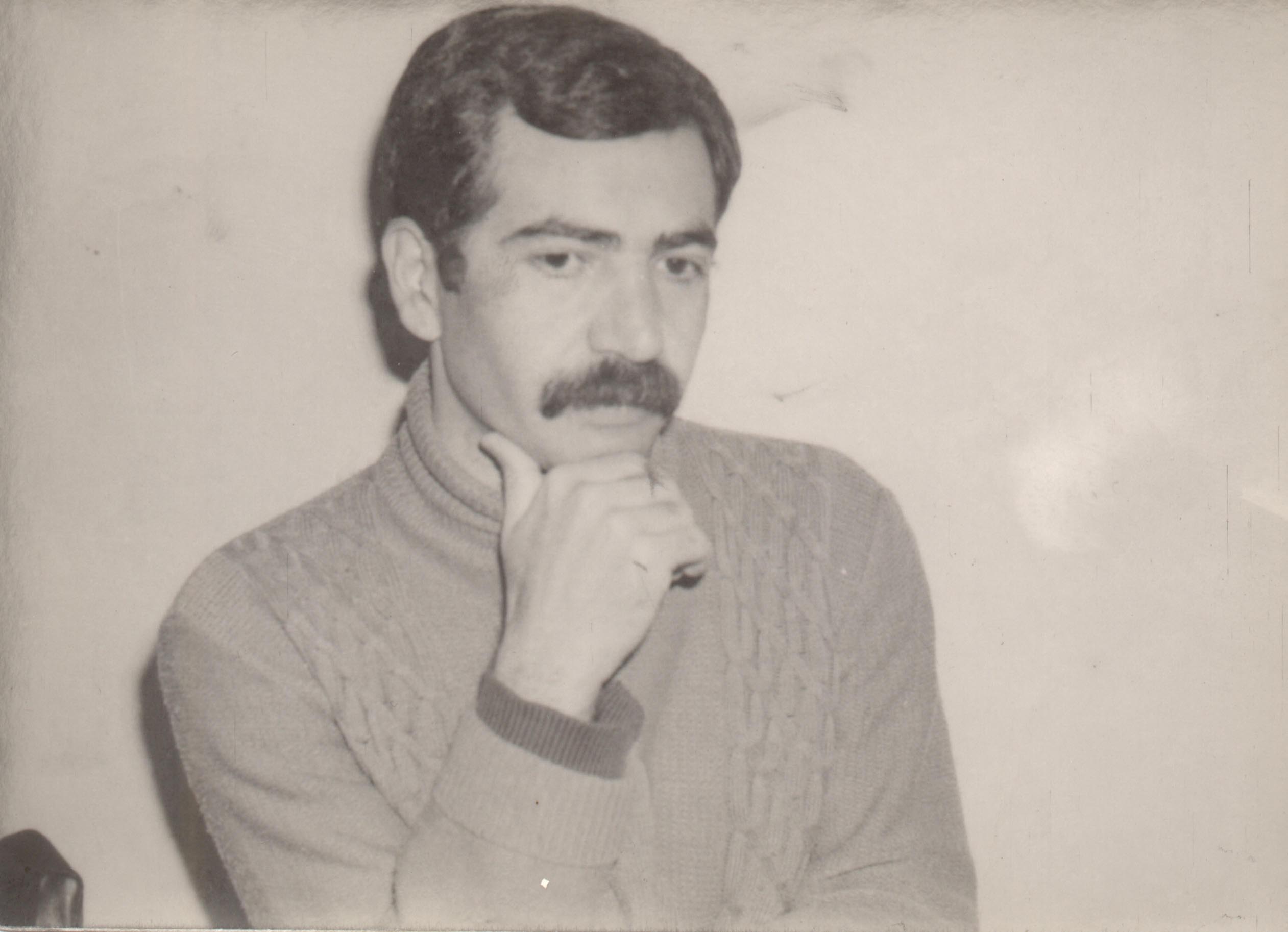

يُقدم موقع “إيران خانه” لقرائه قصة جديدة للأديب الإيراني الكبير “علي أشرف درويشيان”، والذي رحل عن دنيانا منذ أيام. القصة اختارها وترجمها عن الفارسية وقدم لها المترجم الشاب “محمود أحمد” للنشر خصيصًا على موقع “إيران خانه”.

تقديم وترجمة: محمود أحمد

يُعتبر علي أشرف درويشيان (1941 – 2017)، الروائي والكاتب والباحث والناشط اليساري الإيراني، لسان حال الكادحين والمحرومين في الأدب الإيراني، حيث استلهم تجاربه الشخصية في تصوير حال الفقراء والمعدمين والمشردين. فقد وُلد في كرمانشاه لعائلة عمالية، وخرج إلى العمل وهو في الثانية عشرة من عمره. وعندما انتهى من دراسته الثانوية، اشتغل بالتدريس في قرى كرمانشاه وگيلان، ثم التحق بجامعة طهران لدراسة الأدب الفارسي، وهناك تعرَّف على كثير من الأدباء مثل جلال آل أحمد، وصمد بهرنگي الذي كان له أثر عظيم في تكوينه، واتخذه معلمًا، وقدوة، ومثلًا أعلى.

كما اهتم درويشيان بجمع الثقافات الشعبية، وخاصةً الكردية، فقد كتب قصصًا وأصدر ترجمات، ومعاجم، باللغة الكردية.

وكذلك تعرض درويشيان للاعتقال والفصل من وظيفته خلال حقبة السبعينيات، ولم يخرجه من السجن إلا قيام الثورة. وإن كان لم يدخل السجن بعد الثورة، إلا أنه كان خاضعًا للمراقبة والتضييق ومنعت وزارة الإرشاد نشر بعض أعماله، فاضطر إلى أن ينشرها خارج إيران.

وقد حاز درويشيان على عدد من الجوائز مثل: جائزة “هوشنگ گلشيري” الأدبية في دورتها العاشرة، وجائزة “مهرگان” الأدبية في دورتها الثامنة، وجائزة “هيلمن هاميت” عن منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان.

وتعد من أشهر مؤلفاته رواية “سالهاي ابري” أو “السنوات الغائمة” والتي تقع في أربعة أجزاء، عدد من المجموعات القصصية نذكر منها: “از اين ولايت”، و”دُرُشتي”، و”آبشوران”، و”همراه آهنگهاي بابام”. فضلًا عن الآثار والترجمات الأخرى.

وتوفي درويشيان يوم الأربعاء الماضي 26/10/2017م، عن عمر يناهز 76 عامًا، وقد كان من المقرر عقد حفل تأبينه يوم السبت، إلا أنه أُلغي دون أسباب واضحة.

الشبح

اليوم كان دور السيد آذرابي، ليقرأ قصته.

كان للسيد آذرابي وأصدقائه جلسة شهرية، والآن كانوا في بيت الأستاذ سالبوري.

أخذ كل منهم ورقة وقلم رصاص من المنضدة أمامهم، وجلسوا ينتظرون الشخص الذي تحدد دوره مسبقًا، ليقرأ قصته.

لم يكن جمعهم يتجاوز سبعة أو ثمانية أشخاص، وكان عددهم معروفًا ومحددًا، ووجوههم جميعًا مألوفة، ولكل منهم موضع محدد يجلس فيه.

مد خادم السيد سالبوري يده بصينية الشاي، من جوار الباب، ووضع الصينية على المنضدة.

وقبل افتتاح الجلسة رسميًا، احتدمت النقاشات حول الكتب الجديدة، والمقالات، والكتابات النقدية التي كُتبت حول بعض الكتب.

وعندما لم يبق كلام آخر للقول، وخلت أقداح الشاي (بالطبع ما عدا قدح الشاي أمام السيد آذرابي حيث ظلت اليوم لم تمسسها يد بعد، بشكل غريب) أعلن الأستاذ سالبوري بنحنحة هادئة افتتاح الجلسة، ومثلما أنزل يده من فوق شفتيه، أشار إلى السيد آذرابي، ليقرأ قصته.

كان السيد آذرابي قد جلس في مكانه المعتاد، في ركن الغرفة شبه المظلم، ولم يكن وجهه يُرى جيدًا، وما كان ضروريًا أن يروه؛ لأنه وفقًا للعادة، كانوا كلهم يعلمون أي شخص قد جلس على ذلك المقعد في ذاك الركن.

اختفى وجه السيد آذرابي خلف الورقة الكبيرة التي كتب عليها بالقلم الرصاص، وتلبد ذلك الركن شبه المظلم بسحابة من الدخان لأنه كان يدخن السجائر بسرعة.

نقى السيد آذرابي صدره المفعم بالدخان بنحنحة، وشرع في القراءة بنبرة واثقة، وثابتة، ومتحفظة.

كان اسم قصته “الشبح المثقوب”، وأنهى القصة بسرعة وفي نفس واحد بحيث انحبست أنفاس الحضور في صدورهم.

منذ تلك اللحظة التي فتح فيها السيد آذرابي فمه، تعجبوا جميعًا من لهجته المتغيرة، وحسب بعضهم أنه مصاب بالزكام، لأن صوته كان خيشوميًا وأجشًا قليلًا.

وكأن السيد سالبوري كان قد قُيد في مقعده بأغلال خفية، وتسمر في مقعده مثل المسحورين. في المقابل، كان ذهنه يعمل جيدًا، وقد انغمس في أفكار لا نهائية أثناء المدة التي كان الكاتب منهمكًا فيها بالقراءة.

كان هذا الصوت الأجش يذكره بذكريات بعيدة. الجامعة.. الاعتصامات.. التحقيقات.. قصص الحب.. والأيام المفعمة بالأمل والعاطفة….

انطبقت شفتاه الجافتان القاتمتان، وحدق في الفراغ.

كان قد جلس هناك، وقُيد في مقعده، بوجه حجري. في هذه الأيام كان العمل الوحيد الذي يقوم به هو المشاركة في دورة قراءة القصص تلك.

كان الكاتب يقرأ قصته بصوته المألوف. وكان الأستاذ يحاول جاهدًا أن يقطع حبل القصة باعتراض، وعلى الأقل يقول إنه لم يكن اسم القصة ذاك الذي قرأه آذرابي. وحينما سمعوا كلهم القصة، كتبوا آرائهم بسرعة على الورق، وفقًا للطريقة المعتادة، وانتظروا إشارة الأستاذ سالبوري حتى يشير إلى دورهم.

تصفح الكاتب الذي قد جلس مكان السيد آذرابي، ورقته الكبيرة، وانحنى ليأخذ قدح الشاي الذي برد، ويبلل حلقه. وبالضبط في هذه اللحظة شاهدوا جميعًا وجهه.

كان الكاتب شابًا غريبًا لديه شبه بعيد جدًا مع صور سالبوري أيام الشباب. لو لم تكن تلك البقع التي حطت على وجه الأستاذ، وتحكي عن مكابدته؛ لو كانت تنمحي تلك التجاعيد والتغضنات التي ثبتت مرور سنوات العمر؛ لو لم ينطفئ في عينيه ذلك البريق العجيب، وهاتان الشعلتان المتوقدتان، ولو لم يكن اللحم حول ذقنه قد رق وضعف، ولم ينكسر ذلك العزم القاطع في فكيه، لكان يستطيع أن يقول إن هذين الاثنين اللذين قد جلسوا متقابلين، لواحد.

لكن في ذلك الركن شبه المظلم، كان قد جلس قاص غريب، وكانت عيناه تلمعان مثل مصباحين كشافين، ومع كل طرفة عين، كان يكوي الأشخاص والأشياء أمامه بشعاعي نور متوازيين من وراء الأجفان.

أراد الأستاذ سالبوري أن يتحرك من مكانه؛ لكنه لم يستطع. فقط استطاع أن يقول مغمغمًا كالعادة في تلك الأثناء:

– أنت…

شرع أحدهم الذي كان جالسًا بجوار الكاتب الغريب، متصورًا أن سالبوري أشار إليه، من دون إضاعة وقت، في قراءة ملاحظاته التي أخذها على قصة الغريب:

«سأعرض آرائي حول قصتكم بتقديم اعتذاري اللازم بإخلاص وصراحة. من الجملة الأولى أغرقتم القارئ في عالم مرعب ومخيف، وأظن أن الكاتب ليس لديه الحق في أن يخيف القارئ. إنك مصور متشائم للغاية. صحيح أننا اليوم قد انتابنا الخوف والكوابيس، وصحيح أننا قد خرجنا في هيئة أشباح مضطربة؛ إلا أنه يجب تصوير الوجه الآخر لعملة الحياة. إنكم في هذه القصة، مصور للجانب البشع والطبيعي للحياة. لكن هل الحياة جانب واحد؟ إن كتابتكم مشحونة باضطرابات روحية لجيل حائر مفزوع. وهذه الرؤية المأساوية قد ألقت بظلالها على كتابات معظم شباننا منذ بضع سنوات. إنكم بدأتم قصتكم هكذا:

(في ذلك المكان الضيق الرطب، كان يمكن بصعوبة أن يُرى شيء. كان المصباح الكهربي الصغير في حفرة الذي قد أُبقي بعيد المنال بعدة قضبان، يحاول عبثًا أن يشق ذلك الغبار الكثيف. كانت كتل الخرسانة، والقضبان الحديدية الضخمة، والشبكات الفولاذية، قد تشابكت معًا، وقد خُزنت بعضها فوق بعض في الأركان والزوايا. في أحد الأركان، كانت تُرى يد بورقة قد كُتب عليها جملة ناقصة: «أمي العزيزة… طوال حياتي…)

وبتلك البداية، تنبئ قصتكم بخبر عن حادثة مفجعة. وأظن أنكم قد دفعتم القارئ بغتةً في بئر سحيقة مرعبة، من دون تمهيد، أو تهيئة مناسبة للأجواء، أو تحضير للقارئ. واستخدام جملات ثقيلة وطويلة ومتعبة من قبيل: (حدقت أعين الأشباح شبه المفتوحة في الباب الثقيل لتلك الجدران الأربعة الذي اقتلع من مكانه…) حابس للأنفاس وطويل جدًا. وبإمكانكم أن تقسموا هذه الجملة إلى جمل أقصر وأكثر ترتيبًا. مثلًا: (كان الباب الثقيل قد اقتلع من مكانه تقريبًا. وظلت أعين الأشباح شبه مفتوحة، وتحدق في الباب.)

من ناحية أخرى، سيطر منطق خاطئ على قصتكم كلها. وأريد أن أسأل هل للشبح عين؟ أصلًا ما معنى الشبح؟ لقد جاء في المعاجم أن الشبح يعني الظل، يعني ذات، يعني كل سواد يلوح من بعيد. وإن كان معنى الشبح كما هو ثابت في المعاجم، فلا يستطيع الشبح أن يكون له عين. والأعجب من كل شيء، أن الشبح يفكر أيضًا، وينغمس في خيالات طفولته. مثلًا عندما أمسكت الأم يده، وعبرت من بين الأجساد المثقوبة، فكر الشبح فجأة: (في طفولتي، كانت أمي تمسك يدي هكذا. لكن الآن، قد كبرت يدي، ولا تتسع قبضتها لأصابعي كلها. وليست دفء يد أمي مثل تلك الأيام، وليس دفء ذلك الجو الذي عشت فيه تسعة أشهر في الغفلة. لقد تجمدت هذه اليد. أيتها العجوز، ربما يدي ساخنة جدًا، وربما أنا شاب فتي، وربما هي عجوز.

قالت الأم: «إنك محموم يا عزيز قلبي، مصاب بالزكام، ألم أطلب منك مرات أن تجفف رأسك بسرعة عقب الاستحمام.»

تشبث الشبح بشعر رأسه، وامتلأت يده بالدماء.

قبلت الأم كفي ابنها: «عزيزي، ليلة حناء عرسك مباركة.»)»

هز الأستاذ سالبوري يديه الباردتين اللتين فقدتا الإحساس، وقال بضعف متوجهًا إلى الغريب:

– أنت…

لم يضيع الشخص التالي الفرصة، وعلى الفور بدأ في تلاوة آرائه:

«وفقًا للملاحظات التي أخذتها على قصتكم، في رأيي، أن نهاية قصتكم تحمل مشكلة. الأم التي ابيضت عيناها بانتظام، وجدت، بعد سنوات من الانتظار الشبح المثقوب من دون رقم في مقبرة جماعية:

(كان يومًا خريفيًا، وكان الألم يسري في جذوع الأشجار، وللأوراق الصفراء الميتة، تحت قدميهما، خشخشة نحسة وأبدية. كانت الأم قد أمسكت يد الشبح بإحكام، ويتقدمان في ذلك الجو الخريفي. كانت تأخذ من الأوراق على الأرض، وتلصق على ثقوب الشبح الكثيرة؛ لأنها كانت تسمع نجوى ابنها الأليمة من هبوب الريح التي تدور في ثقوب الشبح، وكان قلب الأم يعتصر ألمًا من سماع ذلك.

وأفهم الشبح الأم بإشارة من يده أنها قد تأخرت.

قالت الأم: «لقد تأخرت من أجل الأرز يا عزيزي. كنت أريد أن أنظم حفلًا لمباركة رجوعك.»

هز الشبح رأسه فقط.

سألت الأم شاكية: «إذن أين رقمك يا بني؟ أتعلم كم حيرتني؟ كان لكل الناس أرقام، وأنت فقط لم يكن لديك واحدًا.» فأشار الشبح إلى كاحله.

لم تعر الأم إشارته انتباهًا، وأردفت: «في الليل تفتش الأمهات القبور خلسة، وبعضهن عثرن على أبنائهن من الأرقام التي كانت عليهم، وكان لدي رقم في ورقة، لكني لم أجدك.»

أشار الشبح إلى كاحله مرة أخرى.

فالتفتت الأم إلى كاحله. كان يُرى رقم بخط رديء غير مقروء أسفل قشرة من الدم المتجلط.)

بالمناسبة، بأي منطق تستطيعون تفسير كتابتكم هذه؟»

خرج الأستاذ سالبوري الذي كان ينتعش شيئًا فشيئًا، من الدهشة. وهز نفسه، وفتح شفتيه بصعوبة، وأصدر صيحة قصيرة.

– أنت… يا…

فتح الكاتب التالي، طبقًا للطريقة المعتادة، ورقته المطوية فورًا، وقرأ:

«في رأيي هذه الكتابة، قصة رمزية؛ لكن للأسف الشديد لقد انتهك الكاتب تلك الأصول الواجب مراعاتها في النص الرمزي، وبالتالي أصاب القارئ بالحيرة. إننا لا نعلم شيئًا عن حياة هذا الشبح عديم الرقم. في الفقرة الأولى إياها، نرى الشبح قد استقر بين عدد من الأشباح. ولا نعلم شيئًا عن حياة الأم، ولا سيرتها الماضية، ولا شخصيتها، ولا حتى وجهها، غير أنها قد حدقت في الباب لسنوات لعل ابنها يأتي ذات يوم، وابيضت عيناها بسبب هذا الانتظار. إننا لدينا من الأم هاتان العينان البيضاوان. وقد سحب الكاتب، من دون تهيئة للمجال، هذين المخلوقين، اللذين أحدهما شبح مثقوب، إلى ساحة المعركة، وتركه محتارًا.»

حاول الأستاذ بجهد شديد، أن يتحرر من براثن الشيء الذي يعتصر صدره؛ لكن فقط صدرت خشخشة من حلقه:

– أنت… يا سي… س…

لم يهدر الكاتب التالي الفرصة، وقال مجيبًا على صديقه المجاور:

«إنني، العبد الفقير، أظن أنه لو حضرتكم كنتم قد أصغيتم بحرص إلى هذه القصة بدلًا من الإغفاء (وإن كانت هذه القصة قطعت غفوتنا جميعًا) لكان بمقدورك أن تصل إلى معرفة دقيقة شاملة عن الشبح وأمه. إنني ألتمس من السيد الكاتب أن يعيد قراءة الفقرة الثانية.»

لمع خطان متوازيان على الورقة، وقرأ الغريب بصوته المزكوم:

(وعندما انقشع الغبار والدخان الكثيفين، كانت جملة مضطربة محفورة بالأظفار، تلمع أسفل بقع الدم، وقطع الأظفار، والشعر، وبشرة الرأس والبدن على صدر الجدار الخراساني…)

قال الكاتب الذي كان مشغولًا في النقد والبحث: «يكفي هذا القدر» وواصل:

«هنا، يرينا الكاتب شعارًا على الجدار تظهر بعض حروفه فقط. وأظن من أجل معرفة الشبح المثقوب، يجب أن ندقق في هذا الشعار…»

رفع الأستاذ صوته بجهد:

– أنت، سيدي… من أين…

لكنه نطق كلمة “من أين” بوهن؛ لأن عضلات فكه، لم تقدر على الحركة، كما لو كانت أسنانه قد انطبق بعضها على بعض.

بدأ الشخص التالي، الذي سمع كلمة “أنت، سيدي” فقط، نقده:

«سادتي! في اجتماعنا لم تُقرأ قصة بهذا المضمون حتى الآن. وإن كانت القصة إفرازات ذهن مريض؛ إلا أنه قد كمن فيها رمز سمرني في مكاني. بالطبع من الناحية الأسلوبية يمكننا أن نجد الهنات والأخطاء في بعض العبارات، وهذا عيب كبير بالنسبة إلى الكاتب لأنه لم يكن مسيطرًا على لغته الأم، وعرض موضوعه بعيٍ، مثل أبكم حالم يعرض موضوعه أمام جماعة من الصم.

وكل قصة السيد الذي لا أدري من أين جاء، وظهر في اجتماعنا: أنه وقع انفجار في حجرة صغيرة، وتكوَّم عدد من الأشباح المثقوبين مثل الغربال بعضهم فوق بعض. وجملة مضطربة، يجب أن تجدها بضرب الرمل والأسطرلاب، تلمع على الجدار، على حد قول الكاتب. ثم أم أمسكت يد هذا الشبح، وأخذته إلى البيت. وبالطبع خلال الطريق لم تكن غافلة عن تضميد جراح هذا الشبح بأوراق الخريف.

سادتي! إنكم تعرفونني جيدًا، وتعلمون أنني حتى هذا التاريخ قد نشرت سبع مجموعات قصصية، وسبعة دواوين شعر، وخمس روايات ضخمة، وأربع مجموعات نقدية، وثماني مسرحيات وسيناريوهات أفلام؛ لكن يجب أن أعترف بأنني حتى الآن لم أقابل تلك المقولة العجيبة والمزلزلة في كتابة القصة. إن هذا السيد (وأشار إلى الغريب) الذي لا ندري حتى اسمه، قد جاء خلسة، واستفاد من غياب السيد آذرابي – سامحوني- استغل غيابه، وقرأ قصته باستبداد لدرجة أنه لم يجرؤ أحد على الاعتراض. وماذا كتب؟ حفنة من الكلمات المختلطة. لقد مزج مغرفتين من النثر النيء مع أربع ملاعق من الشعر الناقص من نوعية الموجة الثالثة، وأضاف إليها تفاصيل قدر ما استطاع حتى غدت قصة مثلًا!»

أصدر مقعد الأستاذ سالبوري أزيزًا ضعيفًا. وحرك الأستاذ يده بضعف إلى الغريب:

– أنت… سيدي… أنت!

خطف الكاتب التالي “أنت” من الهواء، وشرع في نقده، بينما لم يكن من المعلوم لماذا صار وجهه ناصع البياض، وارتعشت يداه:

«سيدي، إني أعترض على أسلوب هذه الكتابة. منذ أن ظهر فلان الصحفي اللاتيني الذي اسمه… آه…»

– «ماركيز!»

– «آها… أجل… ماركيز… أجل منذ ظهر هذا الماركيز، وقد انتشرت الحمى الماركيزية مثل الحمى المالطية، ويتلوى أدباؤنا من الألم مثل الماركيزيين. أجل سادتي. بعد ظهور هذا الرجل، ظن كل شخص أن ما يؤمن به صحيحًا، ومزج بعض الأساطير وعدد من الأشباح المنقرضة المبتذلة مع عدة مقادير من الواقعية، وأسماها الواقعية السحرية، وصنع بخياله أفضل مرهم من أجل جراح مجتمعنا السرطانية. إن جسدي كله يرتعش من فرط الغضب، وليس عندي ما أضيفه.»

– أنت… أنت!

ومرة أخرى وصل صوت سالبوري المائل إلى الصمت إلى أسماع آخر شخص، وهو الذي كان ينتظر دوره بنفاد صبر، ويرى أن الوقت أشرف على الانتهاء، فقرأ ملاحظاته بسرعة:

«من حيث هذه الناحية، وأيضًا من حيث فحص القصة، ليس هذا الكاتب في قصته مجرد كاتب فحسب، بل فيلسوف أنطولوجي أيضًا؛ لأنه يحلل نفسية شخصيات قصته من ناحية فلسفية بمعرفة عميقة وسوسيولوجية.

إنه يرنو إلى عالمنا، بما يمر أمام أنظارنا، بحكمة. ويوضح تصوير حالات الأم النفسية، وأيضًا شرح أفكار الشبح، أن للكاتب فكرًا عميقًا. بالطبع أحيانًا يضطر الكاتب، بناءً على المصالح، إلى أن يكف عن بيان الحقائق الاجتماعية، ويصور الحقائق الموجودة في صورة تمثيلية. أي أن الكاتب مضطر إلى أن يشرح للقارئ “الحقائق الخالصة” بنوع من الالتفاف وبلغة أخرى. وهذه النقطة البديهية أن إعلان بوضوح وصراحة عن الحقائق التي تجري أمام أعيننا، تتطلب شجاعة خاصة، و…»

استدعى الأستاذ كل طاقته من أقصى أطراف البدن، واستجمع قواه؛ وأحضرها وأحضرها حتى قادها إلى صدره، ومن الصدر إلى الحلق، ومن هناك إلى الفم. حرك فكيه بمشقة، وصاح:

– أنت؛ من أين أتيت يا سيدي؟

ومع صيحة الأستاذ قاموا جميعًا من أماكنهم، والتفتوا إلى الغريب.

لكن مقعد الأستاذ آذرابي كان خاليًا؛ وما من غريب هناك. وعلى الجدار، قد غطى شبحه المثقوب صورة الأستاذ سالبوري النصفية تمامًا.

وبدلًا من عيني الصورة، كان يلمع ثقبان، مثل مصباحين كشافين، بشدة.

همس أحدهم:

– لقد قرأ الرجل قصته، وفرَّ هاربًا.